MICHELA MURGIA: La scrittrice

La vincitrice del Premio Campiello che sogna una Sardegna indipendente (1972-)

Nasce a Cabras nel 1972. Di formazione cattolica è stata educatrice[ ed animatrice nell’Azione Cattolica, ricoprendo il ruolo di Referente Regionale del settore Giovani. Ha ideato uno spettacolo teatrale rappresentato nella piana di Loreto al termine del pellegrinaggio nazionale dell’Azione Cattolica del settembre 2004, al quale ha assistito anche Papa Giovanni Paolo II.

Ma rispetto alla sua vita, ecco quanto lei stessa scrive nel suo Sito ufficiale: “Sono nata in Sardegna e per quanti indirizzi abbia cambiato in questi anni, dentro non ho mai smesso di abitarla, sognandola indipendente in ogni accezione del termine. Mi sono diplomata in una scuola tecnica e dopo ho fatto studi teologici, ma questo non ha fatto di me una teologa, almeno non più di quanto studiare filosofia faccia diventare la gente filosofa. Non mi piace essere definita giovane, a 37 anni essere considerati adulti dovrebbe essere un diritto. Non fumo, non porto gioielli preziosi, detesto i graziosi cadaveri dei fiori recisi, i giornalisti che mi chiedono quanto c’è di autobiografico e gli aspiranti pubblicatori che mi mandano da valutare romanzi che non leggerò mai, perché preferisco di gran lunga i saggi. Sono vegetariana, ma so riconoscere le occasioni in cui si può fare uno strappo. Per etica politica mi definisco di sinistra, e nel mio ordine interiore quella parola ha ancora senso. Sono sposata, e questo mi ha resa una persona più trattabile, anche se mi rendo conto che a leggere questa biografia non si direbbe”

Nel 2006 ha pubblicato Il mondo deve sapere, la tragicomica storia di una ragazza al lavoro in un call center che ha poi ispirato il film di Paolo Virzì, Tutta la vita davanti. Dal libro è stata anche tratta un’opera teatrale per la regia di David Emmer.

Michela Murgia racconta, con tono esilarante e con ironia, la storia una ragazza laureata, Camilla, che trova impiego come telefonista presso il call-center di un’azienda che vende elettrodomestici porta a porta, offrendo una versione del precariato vissuto in prima persona, sulla propria pelle e dunque visto dall’interno.

Nel 2008 ha pubblicato Viaggio in Sardegna. Undici percorsi nell’isola che non si vede: ovvero oltre l’Isola oleografica delle cartoline e dei depliant turistici, rivelandone la storia, le leggende, i riti e le scaramanzie, il carattere della sua gente: una sorta di guida insomma ai luoghi meno esplorati di un’Isola. dai mille misteri a cominciare dai suoi abitanti, così diversi e dissonanti rispetto agli italiani.

Questa storia – scrive Murgia – è un viaggio in compagnia di dieci parole, dieci concetti alla ricerca di altrettanti luoghi, più uno. Undici mete, perché i numeri tondi si addicono solo alle cose che possono essere capite definitivamente. Non è così la Sardegna, dove ogni spazio apparentemente conquistato nasconde un oltre che non si fa mai cogliere immediatamente, conservando la misteriosa verginità delle cose solo sfiorate.

Nel maggio 2009 ha pubblicato il romanzo Accabadora, una storia che intreccia nella Sardegna degli anni cinquanta i temi dell’eutanasia e dell’adozione. Il romanzo è uscito in traduzione tedesca nel 2010 per l’editore Wagenbach. Con questo libro ha vinto la sezione narrativa del Premio Dessì nel settembre 2009, il SuperMondello nell’ambito del Premio Mondello nel maggio 2010 e nel settembre dello stesso anno il Premio Campiello.

A proposito di Accabadora Angiola Codacci-Pisanelli, sul Settimanale L’espresso del 05-06-2009 scrive: “Sarebbe bello leggere ‘Accabadora’ di Michela Murgia (Einaudi) senza sapere cosa vuol dire il titolo, e scoprire insieme alla protagonista, Maria, qual è la professione segreta della sua madre adottiva, Tzia Bonaria Urrai. Sarebbe bello ma non si può: la quarta di copertina lo spiega subito. ‘Acabar’ in spagnolo significa finire, e nella Sardegna di ieri – e forse di oggi – ‘accabadora’ è ‘colei che finisce’, colei che porta al moribondo e alla famiglia stremati dall’agonia la ‘dolce morte’. Ma non è un libro sull’eutanasia, questo romanzo della Murgia, un’altra esordiente che la febbre di nomi nuovi lancia nelle librerie in questo 2009. Malgrado la foto funerea in copertina, c’è più amore che morte in queste pagine, e c’è uno stile che disegna ogni personaggio, ogni scena, ogni frase con l’accuratezza con cui Tzia Bonaria Urrai cesella le asole. Maria nasce, quarta figlia femmina non voluta, in una famiglia poverissima, cresce come “filla de anima” di una vecchia sarta che cuce per i clienti i vestiti della festa e, quando serve l’ultimo ‘cappotto’: lo dice lei stessa ridendo tra sé, con un umorismo che corre sottotraccia per tutto il libro. Quando intuisce di cosa la sua madre “de anima” vorrebbe farla erede, Maria fugge. Ma neanche Torino è abbastanza lontana, anche lì ci sono drammi segreti, amori impossibili, e il richiamo di un destino che diventa tale solo quando lo si accetta”.

Nel 2011 ha pubblicato Ave Mary, il libro, come ci tiene a sottolineare l’autrice, non è un saggio ma una conversazione con le donne e sulle donne. Contrariamente al titolo, non è un libro su Maria, ma proprio da Maria – madre di Gesù – trae spunto per discutere delle condizioni impari con cui la donna, attraverso i secoli, ha sempre dovuto combattere.

Presentazione del testo [tratto da Accabadora, Ed. Einaudi, Torino, 2009, pagine 3-9].

Maria «la quarta» femmina di una madre vedova, Anna Teresa Listru, per cui rappresenta un problema, un’ulteriore bocca da nutrire, l’errore dopo tre cose giuste più che una figlia da amare. finisce a vivere in casa di Bonaria Urrai. Diventa così fill’ e anima di Tzia Bonaria: una vecchia da quando era giovane, vestita di nero, vedova di un marito che non l’aveva mai sposata. Ma, per fortuna ricca. Perché se non fosse nata ricca, Bonaria Urrai avrebbe fatto la fine di tutte quelle rimaste senza uomo, altro che prendersi una fill’e anima.

Ma perché Maria sia finita a vivere in casa di Bonaria Urrai, è un mistero che si fa fatica a comprendere a Soreni, di qui i commenti malevoli della gente, che accompagnano le loro camminate in quelle strade del paese che sembrano emerse dalle case stesse come scarti sartoriali, ritagli, scampoli sbilenchi, ricavate una per una dagli spazi casualmente sopravissuti al sorgere irregolare delle abitazioni, che si tenevano in piedi l’una all’altra come vecchi ubriachi dopo la festa del patrono.

Ma il mistero è presto svelato: Tzia Bonaria ha preso Maria con sé, per farla crescere e farne la sua erede, sottraendola alla povertà estrema della sua vera famiglia, chiedendole in cambio la presenza e la cura per quando sarà lei ad averne bisogno. Maria abituata a pensarsi, lei per prima, come «l’ultima», è sorpresa dal rispetto e le attenzioni della vecchia sarta del paese, che le ha offerto una casa e un futuro, ma soprattutto la lascia vivere e non sembra desiderare niente al posto suo.

Ma c’è qualcosa in questa vecchia vestita di nero e nei suoi silenzi lunghi, c’è un’aura misteriosa che l’accompagna, insieme a quell’ombra di spavento che accende negli occhi di chi la incontra. Ci sono uscite notturne che Maria intercetta ma non capisce. Quello che tutti sanno è che Tzia Bonaria Urrai cuce gli abiti e conforta gli animi, conosce i sortilegi e le fatture, ma quando è necessario è pronta a entrare nelle case per portare una morte pietosa a chi è stremato dall’agonia. Ma Maria, inizialmente non lo immagina e non lo sospetta neppure. Quando lo scopre e se ne avvede segue il consiglio della maestra Luciana: Ti serve un’altra vita, dove nessuno sappia chi sei, di chi o di cosa sei figlia. Per ricominciare altrove, tagliarsi il cordone in un momento preciso dell’esistenza seclto da lei, senza levatrici né debiti apparenti.

E Maria fugge a Torino. Ma ritorna. Come richiamata da un destino che si accetta.

CAPITOLO PRIMO

“Fillus de anima.

È così che li chiamano i bambini generati due volte, dalla povertà di una donna e dalla sterilità di un’altra. Di quel secondo parto era figlia Maria Listru, frutto tardivo dell’anima di Bonaria Urrai.

Quando la vecchia si era fermata sotto la pianta del limone a parlare con sua madre Anna Teresa Listru, Maria aveva sei anni ed era l’errore dopo tre cose giuste. Le sue sorelle erano già signorine e lei giocava da sola per terra a fare una torta di fango impastata di formiche vive, con la cura di una piccola donna. Muovevano le zampe rossastre nell’impasto, morendo lente sotto i decori di fiori di campo e lo zucchero di sabbia. Nel sole violento di luglio il dolce le cresceva in mano, bello come lo sono a volte le cose cattive. Quando la bambina sollevò la testa dal fango, vide accanto a sé Tzia Bonaria Urrai in controluce che sorrideva con le mani appoggiate sul ventre magro, sazia di qualcosa che le aveva appena dato Anna Teresa Listru. Cosa fosse con esattezza, Maria lo capì solo tempo dopo.

Andò via con Tzia Bonaria quel giorno stesso, tenendo la torta di fango in una mano, e nell’altra una sporta piena di uova fresche e prezzemolo, miserabile viatico di ringraziamento.

Maria sorridendo intuiva che da qualche parte avrebbe dovuto esserci un motivo per piangere, ma non riuscì a farselo venire in mente. Si perse anche i ricordi della faccia di sua madre mentre lei si allontanava, quasi se la fosse scordata già da tempo, nel momento misterioso in cui le figlie bambine decidono da sole cosa è meglio impastare dentro il fango delle torte. Per anni ricordò invece il cielo caldo e i piedi di Tzia Bonaria nei sandali, uno che usciva e uno che si nascondeva sotto l’orlo della gonna nera, in un ballo muto di cui a fatica le gambe seguivano il ritmo.

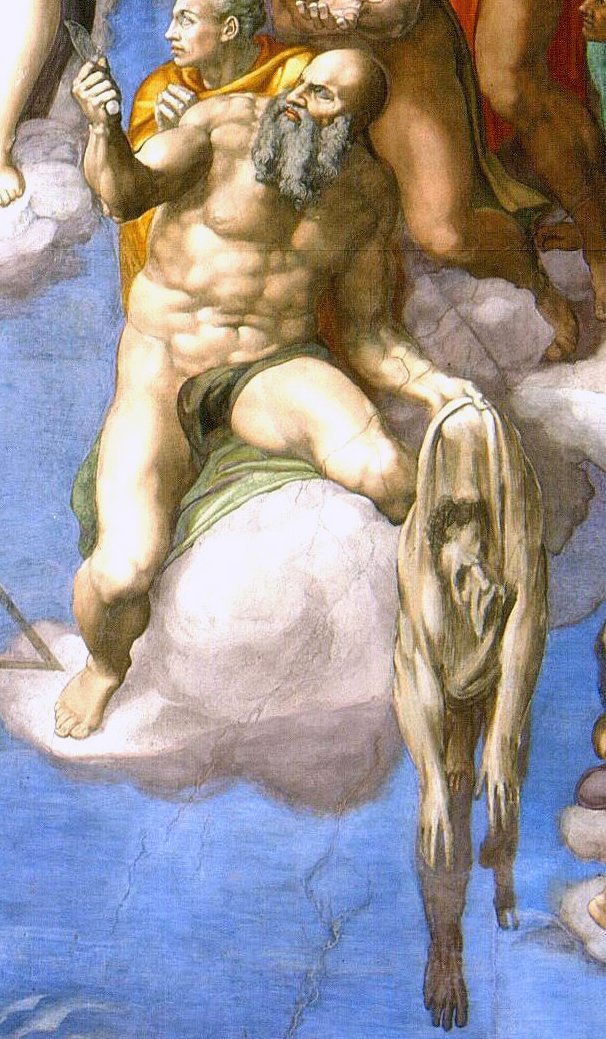

Tzia Bonaria le diede un letto solo suo e una camera piena di santi, tutti cattivi. Lì Maria capì che il paradiso non era un posto per bambini. Due notti stette zitta vegliando con gli occhi tesi nel buio per cogliere lacrime di sangue o scintille dalle aureole. La terza notte si fece vincere dalla paura del sacro cuore col dito puntato, reso visibilmente minaccioso dal peso di tre rosari sul petto zampillante. Non resistette più e gridò. Tzia Bonaria aprì la porta dopo nemmeno un minuto, trovando Maria in piedi accanto al muro che stringeva il cuscino di lana irsuta eletto a cucciolo difensore. Poi guardò la statua sanguinante, più vicina al letto di quanto fosse sembrata mai. Prese sottobraccio la statua e la portò via senza una parola; il giorno dopo sparirono dalla credenza anche l’acquasantiera con santa Rita disegnata dentro e l’agnello mistico di gesso, riccio come un cane randagio, feroce come un leone. Maria ricominciò a dire l’Ave solo dopo un po’, ma a bassa voce, perché la Madonna non sentisse e la prendesse sul serio nell’ora della nostra morte amen.

Quanti anni avesse Tzia Bonaria allora non era facile da capire, ma erano anni fermi da anni, come fosse invecchiata d’un balzo per sua decisione e ora aspettasse pazientemente di esser raggiunta dal tempo in ritardo. Maria invece era arrivata troppo tardi anche al ventre di sua madre, e sin da subito aveva fatto 1’abitudine a essere l’ultimo pensiero di una famiglia che ne aveva già troppi. Invece in casa di quella donna sperimentava l’insolita sensazione di essere diventata importante. Quando la mattina si lasciava alle spalle la porta e stringeva il sussidiario verso la scuola, aveva la certezza che se si fosse voltata l’avrebbe trovata li a guardarla, appoggiata allo stipite come a reggerne i cardini.

Maria non lo sapeva, ma era soprattutto di notte che la vecchia c’era, in quelle notti comuni senza nessun peccato a cui dare la colpa di essere svegli. Entrava nella camera silenziosamente, si sedeva davanti al letto dove lei dormiva e la fissava nel buio. In quelle notti la ragazzina, che. tra i pensieri di Bonaria Urrai credeva di essere il primo, dormiva senza ancora conoscere il peso di essere l’unico.

Perché Anna Teresa Listru avesse dato la figlia minore alla vecchia, a Soreni lo si capiva anche troppo bene. Ignorando i consigli della gente di casa aveva sbagliato matrimonio, passando i successivi quindici anni a lamentarsi di quell’uomo che si era dimostrato capace di far bene una sola cosa. Con le vicine, Anna Teresa Listru amava lagnarsi di come il marito non fosse riuscito a esserle utile nemmeno in morte, avendo magari la buona grazia di crepare in guerra per lasciarle una pensione. Riformato per sua pochezza, Sisinnio Listru era finito stupidamente come era vissuto, schiacciato come un acino nel torchio sotto il trattore di Boreddu Arresi, per cui faceva ogni tanto il mezzadro. Rimasta vedova con quattro figlie femmine, Anna Teresa Listru da povera si era fatta misera, imparando a fare il bollito – diceva – anche con 1’ombra del campanile. Adesso che Tzia Bonaria aveva chiesto Maria in figlia, non le sembrava vero di poter infilare tutti i giorni nella minestra anche due patate dei terreni degli Urrai. Se il prezzo era la creatura, poco male: lei di creature ne aveva ancora altre tre.

Perché invece Tzia Bonaria Urrai si fosse presa in casa la figlia di un’ altra a quell’ età, davvero non lo capiva nessuno. I silenzi si allungavano come ombre quando la vecchia e la bambina passavano per le vie insieme, suscitando code di discorsi a mezza voce sugli scanni del vicinato. Bainzu il tabaccaio si beava di scoprire come anche un ricco, invecchiando, avesse bisogno di due mani per farsi pulire il culo. Ma Luciana Lodine, la figlia grande dell’idraulico, non vedeva necessità di procurarsi un’ erede per sopperire a quello che poteva fare qualunque serva pagata bene. Ausonia Frau, che di culi ne sapeva più di un’infermiera, amava chiudere il discorso sentenziando che neanche la volpe vuole morire sola, e a quel punto nessuno diceva più nulla.

Certo, se non fosse nata ricca, Bonaria Urrai avrebbe fatto la fine di tutte quelle rimaste senza uomo, altro che prendersi una fill’e anima. Vedova di un marito che non l’aveva mai sposata, in altre condizioni sarebbe forse stata bagassa, oppure suora di casa o di convento, con le imposte sempre chiuse e il nero addosso finché avesse avuto respiro. A rubarle l’abito da sposa era stata la guerra, anche se qualcuno in paese diceva che non era vero che Raffaele Zincu sul Piave c’era morto: più facile che, furbo’ com’era, avesse trovato femmina lì, e si fosse risparmiato il viaggio per venire a spiegare. Forse era questo il motivo per cui Bonaria Urrai era vecchia da quando era giovane, e nessuna notte a Maria sembrava nera come la sua gonna. Ma di vedove di mariti vivi il paese era pieno, lo sapevano le donne che sparlavano e lo sapeva anche Bonaria Urrai, per questo quando usciva ogni mattina a prendere il pane nuovo al forno, camminava con la testa alta e non si fermava mai a parlare, tornando a casa dritta come la rima di un’ ottava cantata.

In quella decisione di prendere una fill’ e anima, la cosa più difficile per Bonaria non era stata certo la curiosità della gente, ma la reazione iniziale della bambina che si era portata in casa. Dopo sei anni di notti passate a condividere l’aria di una sola stanza con le tre sorelle, era evidente che lo spazio che Maria considerava suo non andava oltre la lunghezza del braccio. L’arrivo nella casa di Bonaria Urrai sconvolse questa geografia interiore; tra quelle mura gli spazi solo suoi erano cosi ampi che la bambina ci mise alcune settimane a capire che dalle porte delle molte camere chiuse non sarebbe comparso nessuno a dire «Non toccare, questo è mio». Bonaria Urrai non fece mai l’errore di invitarla a sentirsi a casa propria, né aggiunse altre di quelle banalità che si usano per ricordare agli ospiti che in casa propria non si trovano affatto. Si limitò ad aspettare che gli spazi rimasti vuoti per anni prendessero gradualmente la forma della bambina, e quando in capo a un mese le porte delle stanze erano state tutte aperte per rimanere tali, ebbe la sensazione di non aver sbagliato a lasciar fare alla casa. Una volta che si senti forte della nuova confidenza acquisita con quelle mura, Maria cominciò a mostrarsi via via più curiosa della donna che l’aveva condotta a viverci.

– Di chi siete figlia voi, Tzia? – disse un giorno, con la bocca piena di minestra.

– Mio padre si chiamava Taniei Urrai, era quel signore là …

Bonaria indicò la vecchia foto brunita appesa sopra il camino, dove Daniele Urrai impettito nel corpetto di velluto dimostrava forse trent’ anni, e tutto poteva sembrare alla bambina fuorché il padre della vecchia che aveva davanti. Bonaria le lesse l’incredulità sul viso roseo.

– Lì era giovane, io non ero ancora nata, – precisò.

– E mamma non ne avevate? – incalzò Maria, che evidentemente con l’idea che si potesse essere figlie di un padre non aveva particolare confidenza.

– Certo che ne avevo, si chiamava Anna. Ma è morta tanti anni fa anche lei.

– Come mio padre, – aggiunse seria Maria. – A volte

lo fanno.

Bonaria rimase stupita da quella precisazione. – Cosa?

– Lo fanno. Muoiono prima che nasciamo -. Maria la

guardò paziente. Poi aggiunse malvolentieri: – Me lo ha detto Rita, la figlia di Angela Muntoni. Anche a lei suo babbo era morto prima.

Durante la spiegazione il cucchiaio si agitava nell’ aria come l’archetto di un orchestrale.

– Si, alcuni lo fanno. Ma non tutti, – disse Bonaria, osservandola con un sorriso vago.

– Non tutti, certo, – convenne Maria. – Uno almeno deve rimanere. Per i bambini. Ecco perché i genitori sono sempre due.

Bonaria annui, infilando a sua volta il cucchiaio nella minestra, convinta di aver chiuso il discorso.

– Voi eravate due?

Bonaria finalmente capi, e senza smettere di mangiare, parlò con il tono quasi casuale che aveva usato fino a quel momento.

– Si, eravamo due. Il mio sposo è morto anche lui.

– Oh. È morto … – fece eco Maria dopo un istante, indecisa tra il sollievo e il dispiacere.

– Si, – fece Bonaria a sua volta seria. – A volte lo fanno. Con il conforto di quella personale statistica, la bambina riprese a soffiare piano sulla minestra. Ogni tanto, sollevando gli occhi dai vapori del cucchiaio, incrociava quelli di Tzia Bonaria, e le veniva da sorridere.

Da quel momento, quando Bonaria usciva al mattino a comprare il pane, Maria prese ad aspettarla seduta al tavolo della cucina con i piedi ciondoloni, contando in silenzio i colpi della scarpa di gomma contro la sedia finché sapeva i numeri. Intorno a tre volte cento Tzia Bonaria tornava, e allora prima di andare a scuola mangiavano pane caldo e fichi infornati.

– Mangia Maria, che ti crescono le tette! – cosi diceva Tzia, battendosi una mano sul poco seno rimastole.

Maria ridendo mangiava i frutti a due a due, poi correva in camera con i semi dei fichi ancora tra i denti a controllare, perché tutto quello che diceva Tzia Bonaria era legge di Dio in terra. Eppure in tredici anni che visse con lei, nemmeno una volta Maria la chiamò mamma, che le madri sono una cosa diversa”.

Giudizio critico

Valeria Parrella nel Settimanale Grazia scrive: “Michela Murgia, attingendo alla potenza della letteratura, traspone il dibattito attuale su testamento biologico ed eutanasia in un universo mitico, donandoci la possibilità di tornare a pensarvi senza urlare, con la giusta forza e delicatezza”.

Mentre Paola Pittalis sul Quotidiano La Nuova Sardegna sostiene:”È lei, l’accabadora, la protagonista del primo romanzo di Michela Murgia. Sullo sfondo una questione etica, tra le più delicate e drammatiche che la modernità abbia prodotto. Senza che mai Michela Murgia, con grande eleganza, cavalchi il dibattito sull’eutanasia riferendosi a episodi della cronaca recente. […] Nel romanzo la scommessa etica diventa una scommessa narrativa e linguistica. Una narrazione senza idillio e senza retorica, senza luoghi comuni. Una lingua nitida, densa di aforismi e di ossimori, di immagini che colgono il segreto legame fra vita e morte”.

A sua volta Natalia Aspesi su la Repubblica a proposito di Ave Mary commenta: “Da un paio d’anni per fortuna c’è stato un risveglio di brontolii femminili colti, intelligenti, creativi, appassionati, impeccabili, sottoforma di saggi di successo […]. In questo fervore di scrittura femminile molto terrena, che chiama in causa i poteri contemporanei, la politica, la televisione, la pubblicità, le escort e le ministre con il tacco a spillo, appare finalmente il personaggio più inaspettato, umano e celestiale, antico ed eterno, celebre e sconosciuto, mitico e universale, da imitare e inimitabile: la Madonna. […] Ave Mary intreccia sapienza e ironia, Sacre Scritture e vita, non dando tregua a tutti gli e errori che credenti chic e atei devoti hanno scritto e soprattutto diffuso attraverso la televisione.

ANALIZZARE

Sbaglia chi pensasse che Accabadora sia un romanzo sull’eutanasia. Il tema del fine vita è collaterale, ha affermato la scrittrice in una intervista. Il tema centrale è invece la comunità. Che, nella sua scrittura torna sempre.

Credo – è sempre la Murgia ad affermarlo – che alla letteratura spetti il compito di restituire la realtà desiderata. Siccome vivo in un contesto in cui si tenta di isolare il singolo, reagisco raccontando storie in cui la comunità, al contrario, lo sostiene.

Storie emotivamente molto forti in cui mette in stretto rapporto – come ha scritto Angiola Codacci- Pisanelli sull’Espresso – la modernità/attualità di relazioni e sentimenti con le tradizioni ancestrali di una terra, un’isola, che sembra ancora mantenere intatte usanze arcaiche e superstizioni antiche che sopravvivono ad ogni forma di progresso.

Fra queste ataviche usanze e tradizioni la scrittrice di Cabras rievoca e descrive, almanaccando, l’accabadora e il suo gesto amorevole e finale che pone fine alle sofferenze dei malati terminali, quasi fosse un ultima madre per chi invoca una morte liberatoria. Ma quando Maria intuisce una delle attività della sua madre de anima, Tzia Bonaria Urrai, scappa. Ma ritorna.

Come succede ai personaggi di molti scrittori sardi: pensiamo ai Diavoli di Nuraiò di Flavio Soriga, un universo di personaggi e figure, soprattutto di giovani, che, incatenati al villaggio, “a sa bidda” e alla “prigione” Sardegna, non vedono l’ora di evadere. E si allontanano ma poi ritornano.

Così Maria. Perché molte cose che credeva di aver lasciato sulla riva da cui la nave per Genova si era staccata a suo tempo,ritornavano una dopo l’altra, come pezzi di legno sulla spiaggia dopo una mareggiata…lentamente tornarono a uno a uno visi, voci e luoghi dell’infanzia in cui era cresciuta, e Maria si scoprì ad abitarli, senza chiedere permesso.

Il rientro di Maria in Sardegna non aveva stupito nessuno. Perché «E’ il debito del fill’e anima», dicevano a Soreni come fosse un destino a cui era impossibile sottrarsi.

E per la madre carnale, Anna Teresa Listru quella figlia frutto del suo più grosso errore era ora mutata nel migliore dei suoi investimenti.

Accabadora è un romanzo bello e avvolgente, di grande impatto emotivo, incarnato dentro un contesto storico e ambientale preciso: la Sardegna degli anni ’50, ma insieme senza tempo. Un romanzo forte e drammatico, elegiaco e poetico, scritto con cura e accuratezza, con un lessico semplice e scabro, inframezzato da locuzioni in lingua sarda, che riesce a rapirti, emozionarti e incantarti. A tal punto che, segnatamente quando riesce a evocare storia e tradizioni, con i colori, i sapori e i profumi dell’infanzia, il lettore sperimenta e vive un’impressione di letizia, come se avesse attraversato un paese amabile e felice.

FLASH DI STORIA-CIVILTA’

-Madonna sovversiva

“In un’estate dove curiosamente scarseggiano i libri cult, compresi quelli da spiaggia, c’è un passaparola che corre fra le lettrici, in particolare quelle che hanno trovato (o ritrovato) il gusto di analizzare la condizione femminile, cioè la loro, e i suoi numerosi disastri. E forse per catturare l’attenzione ci voleva un’autrice insolita come Michela Murgia, entrata nell’olimpo letterario con la super premiata, «Accabadora», ma che si tiene alla larga da ogni star system e se apre bocca in qualche talk show riesce anche a dire qualcosa di intelligente. E intelligente, oltre che coraggiosa da parte di una “credente organica e non marginale” come lei stessa si definisce, è la scelta di “Ave Mary”, (Einaudi Stile Libero, pp. 166, e 16), rilettura dell’icona cattolica per eccellenza, la Madonna.

Mitizzata fino a farne scomparire l’umanità, è la tesi di Michela Murgia, Maria è stata usata dalla Chiesa attraverso i secoli per giustificare il dominio maschile, anche se non erano stati i preti ad inventarlo. Nella narrazione ecclesiastica la ragazza di Nazareth che accetta l’annuncio dell’Angelo diventa lo stereotipo della “donna che dice sì”, creatura docile e ubbidiente a quel che le viene chiesto: come moltitudini di sue simili dovranno fare nei confronti della famiglia e della religione. Ma di Maria e della sua vita ricca di sorprese c’è un’altra narrazione possibile. Proprio con quel sì a una gravidanza misteriosa, inaccettabile secondo l’ordine sociale dei tempi, la ragazza compiva una scelta sovversiva, proprio come sarà il messaggio del Cristo. Non è una Madonna in chiave femminista quella della Murgia, quanto una figura storica riletta attraverso i Vangeli e altri testi dimenticati da una chiesa che nel ‘900 aveva poi trasformato Maria «in una statuina da nicchia»“.

[ Chiara Valentini, L’espresso, 05/08/2011]

-La femina agabbad6ri : sacerdotessa del mistero

“C’è a Luras, in Gallura, un museo: Galluras. Il nome vorrebbe richiamare «le Gallure», cioè le diverse parti di questa ampia cuspide della Sardegna che, pur omogenea nei costumi e nel linguaggio, si differenzia nella configurazione geografica e nella dimensione storico-tradizionale. Tra gli altri oggetti del museo, su un cuscino ricamato fa bella (!) mostra di sé un martello di legno.

Era lo strumento di morte, il mazzuolo che la femina agabbad6ri (dallo spagnolo acabar, «terminare»), usava per finire una persona sofferente che «non riusciva a morire».

Probabilmente l’arnese esposto nel museo è un modello, una copia di quello che era in realtà lo strumento di morte, ben più solido e pesante: chi scrive lo ha visto, più di una trentina di anni fa nelle mani di un centenario, nipote di una vera femina agabbad6ri. Era un rustico mazzuolo di legno di olivastro stagionato, reso lucido dall’uso per essere passato negli anni in tante mani. Non un martello costruito da un artigiano, ma un corto spezzone di ramo, lungo poco meno di trenta centimetri, con una conferenza di circa 45. Il manico, corto e robusto, consentiva la presa sicura per assestare un unico colpo, pesante e deciso. Veniva usato, si dice, soltanto da donne forti, sempre e solo donne, vere «benefattrici» della piccola umanità dei paesi e delle campagne galluresi, quando sembrava che la morte, dispensatrice di quiete ma anche di estenuanti agonie, si divertisse a utilizzare tutta la sua trista cattiveria prolungando il tempo dello strazio. E allora, eccola lì, la donna della notte che accorreva al capezzale dei sofferenti per «migliorare le condizioni del moribondo» favorendone il passaggio a «miglior vita» , come affermano gli studiosi Alessadro Bucarelli (prematuramente scomparso qualche anno fa) e Carlo Lubrano, docenti all’Università di Sassari, nella loro opera Eutanasia ante litteram in Sardegna. Sa femmina acabbadora.

Di questi riti tribali come le accabadoras (o femina agabbadori, in gallurese) rimangono memorie e anche tracce. Queste “terminator” al femminile, si pensa abbiano agito fino alla metà del secolo XIX, anche se alcuni studiosi sostengono che in qualche parte dell’isola abbiano operato in data a noi più vicina.

Il filologo Zenodoto (vissuto nel III secolo a.C., ebbe da Tolomeo Filadelfo l’incarico di bibliotecario e si occupò soprattutto di studi omerici) parla di una colonia di Cartaginesi, nominata da Eschilo, che, venuta in Sardone (Sardegna), sacrificava a Saturno i vecchi ultrasettantenni. Il sacrificio veniva consumato mentre tutt’intorno la gente si abbracciava sorridendo come durante una festa: in simili occasioni piangere e disperarsi sarebbe stato per i Cartaginesi quantomeno disdicevole, se non addirittura sacrilego. Pare che proprio da queste lontane usanze derivi anche l’espressione “riso sardonico”: il riso forzato dei Sardi, il riso amaro dei vinti, per dirla con il poeta Francesco Masala,

Anche per lo storico Timeo di Siracusa (vissuto all’incirca tra il 356 e il 260 a.C.) sarebbe stato costume dei Sardonii far precipitare i parenti più stretti, diventati vecchi e sofferenti, dall’ alto di una rupe o dall’ orlo di una tomba già scavata, mentre i figli ridevano enfatizzando la finta felicità che provavano nel togliere la vita a chi l’aveva loro donata.

A questo punto, nell’impossibilità di datare con esattezza la fine di cotanta barbarie, non resta che prendere per buone, sempre restando nello statuto indefinito dell’ipotesi, le parole del «mio» testimone centenario che verrà presentato fra poco. Dalle sue dichiarazioni e da un conteggio all’indietro fino agli anni in cui la sua antenata «avrebbe esercitato», si può approssimativamente desumere che l’opinione comune sulla datazione di questa pratica può coincidere con quella che risulta dalle affermazioni del centenario. E che l’«eutanasia nuragica» – sempre negata – avveniva, in tempi non troppo remoti, anche nella civilissima Gallura. Così risulta dalla confessione sofferta del centenario cui ci si riferiva poc’anzi e che ripeto pari pari com’era avvenuta; già annotata, peraltro, nel mio Antica terra di Gallura”.

[Franco Fresi, La Sardegna dei misteri, Ed. Newton compton, Roma, 2010, pagine 101-102].

Lettura [brano tratto AVE MARRY – E la chiesa inventò la donna, di Michela Murgia, Einaudi editore, Torino, 2011, pagine 121-123]

Mi disegnano così

[…] Jessica Rabbit, che nel famoso film di Robert Zemeckis è la prosperosa e sensuale femme fatale moglie del coniglio Roger, si difendeva dalle accuse di cattiveria con disarmante fatalismo: «lo non sono cattiva, è che mi disegnano cosi! » Involontario manifesto di tutti i soggetti privi di voce propria, la felice battuta di Jessica contiene un’evidenza che si estende ben oltre il tratto di matita del cartoonist: quando si è impossibilitati a rivelare da soli la propria verità, è il modo in cui veniamo raccontati l’unica strada che ci rende intellegibili agli altri. Solo che spesso quella strada conduce da qualche altra parte.

Non esistono narrazioni prive di conseguenze: nemmeno la più innocente delle fiabe lascia il mondo come lo ha trovato. Se persino Cappuccetto Rosso è un affare serissimo, a maggior ragione devono esserlo i racconti su Dio, perché da quella narrazione passa da sempre anche la storia dell’uomo, della donna e del mondo in cui essi vivono. Questa accortezza va tenuta a mente soprattutto quando si raccontano storie ai bambini. È dalle storie che i bambini ricavano inconsapevolmente i codici segreti per aprire la cassaforte del mondo. Una delle prime storie che tutti impariamo è quella dettata dal contesto religioso in cui abbiamo avuto la ventura di nascere, una storia che passa anche attraverso le parole che sono state scelte per raccontarcela. Sul nostro accesso all’immaginario del racconto biblico ha infatti influito molto la traduzione di cui disponiamo, che in molti casi risente dell’intenzione culturale di chi l’ha costruita. Per esempio il termine greco diàkonos che si incontra spesso nelle lettere di san Paolo e che significa «servitore», nel testo biblico approvato dalla Cei viene tradotto in due modi diversi a seconda che si riferisca a un uomo (allora diventa «diacono») oppure a una donna (che invece è tradotta come « collaboratrice»). È evidente che pur di non offrire materiale speculativo alle teorie sul sacerdozio femminile, in questo caso non si è esitato a tradire il testo paolino. Il famoso passo del profeta Isaia che viene ritenuto una profezia messianica – «Ecco, la vergine concepirà e partorirà un figlio, che chiamerà Emmanuele» (Is 7,14) – contiene un altro esempio di traduzione eterodiretta, perché la parola almà, che in italiano e in greco viene resa con «vergine», in ebraico significa semplicemente «fanciulla, giovane donna in età da marito» e non vergine in senso biologico, che in ebraico si dice betulà. L’intenzionalità del traduttore in questa libera interpretazione del testo è sin troppo evidente ed è su quella secolare traduzione che hanno fondato la loro fede generazioni di donne e di uomini.

Le religioni di matrice biblica conoscono bene l’importanza delle parole: il racconto biblico ci mette davanti a una realtà figlia di un Dio Narratore, perché è stata proprio la sua Parola potente a dare forma alle cose: tutto quello che chiamiamo realtà esiste perché Dio lo ha raccontato. Il suo è stato il più potente degli abracadabra, meravigliosa parola di origine aramaica che sembra significhi proprio «io creerò come parlo».

La storia biblica racconta che l’umanità è sorta «a immagine e somiglianza» del suo Narratore, una espressione affascinante e misteriosa che ha fatto diventare matte generazioni di esegeti, perché immagine e somiglianza può davvero voler dire tutto e il suo contrario. È certo importante stabilire cosa possa significare per l’uomo e per la donna essere a immagine e somiglianza di Chi li ha narrati per primo; ma interessa infinitamente di più indagare il processo inverso, ripercorrendo il complesso percorso che ribalta gli attori del racconto e trasforma Dio da soggetto narratore a oggetto narrato.

Dio ha raccontato l’uomo e la donna a sua immagine, ma gli uomini e le donne a immagine di cosa si sono raccontati Dio? Tutti i credenti sono a loro modo vittime delle false narrazioni su Dio. Qui interessano soprattutto le ferite che queste narrazioni hanno causato e continuano a causare alle donne, .a quelle credenti e anche a tutte le altre: dobbiamo capire le storie che hanno generato i mondi dove tutte abbiamo dovuto prendere cittadinanza, spesso nostro malgrado. I credenti consapevoli del fatto che tradizione e tradimento sono parole con la stessa radice comprenderanno bene che non si tratta di una ricerca speculativa: risponde al dovere di cercare rimedio alla sofferenza causata dalle narrazioni distorte che da sempre tentano di fondare su Dio ogni gerarchia di dignità tra gli uomini e le donne.

È certamente fondamentale smettere di fare a Nostro Signore lo stesso torto che ha subito Jessica Rabbit: quello di essere raccontato per come non è. Ma è ancora più urgente invertire le narrazioni su di noi, perché spesso finiamo per definirci (o vederci definite) a immagine e somiglianza del Dio che ci è stato cucito addosso. Indagare quelle storie, decostruirle e cercarne di alternative è un indispensabile atto spirituale e politico che non va lasciato ai soli recinti specialistici: Dio è affare di tutti, giacché tutti siamo affar suo.

COMPRENDERE E VALUTARE

Altre attività didattiche per lo studente

Approfondimenti

Prendendo spunto dal romanzo Accabadora approfondisci il tema dell’eutanasia e argomenta il tuo punto di vista anche in relazione ai fatti clamorosi che hanno riempito le cronache giornalistiche in questi ultimi anni (Caso Englaro ecc.)

Confronti

Come il protagonista dei Diavoli di Nuraiò di Flavio Soriga Gabriele Pintus, scappa dalla Sardegna per andare per le stradine d’Europa, ma poi ritorna a Nuraiò; anche Maria, la protagonista di Accabadora, abbandona il suo paese, Soreni, per andare a Torino, ma anche lei rientra in Sardegna dopo poco tempo. Confronta le due “fughe” e i due “ritorni” individuandone analogie e diversità.

Ricerche (anche a mezzo internet)

Ricostruisci la figura dell’Accabadora in Sardegna, ricorrendo anche a Internet e alla ormai vasta documentazione e letteratura sul tema (in particolare vedi Eutanasia ante litteram in Sardegna, Sa femmina accabbadora di Alessandro Bucarelli e Carlo Lubrano, Scuola sarda editrice, Cagliari, 2003)

Spunti vari

-Analizza la figura della Madonna, così come viene delineata da Michela Murgia in Ave Mary.

– Il problema del precariato giovanile, oggi.

Bibliografia essenziale

Opere dell’Autore

-Il mondo deve sapere – Romanzo tragicomico di una telefonista precaria, IBSN edizioni, Milano, 2006.

-Viaggio in Sardegna. Undici percorsi nell’isola che non si vede, Ed. Einaudi, Torino, 2008

-Accabadora, Ed. Einaudi, Torino, 2009.

Ave Mary, Ed. Einaudi, Torino, 2011.

Opere sull’Autore

-Angiola Codacci-Pisanelli, Sotto il vestito della festa, L’espresso, 05-06-2009.

-Natalia Aspesi, Madre Nostra, dove sei nei cieli? Eva e Maria, così la Chiesa ha sacrificato la donna, la Repubblica, 21 Maggio, 2011.

–Federica Coradduzza, Michela Murgia: “Viaggio in Sardegna. Undici percorsi nell’isola che non si vede” , Fonte www.einaudi.it. 2011.

Questo testo è tratto dalla mia “Letteratura e civiltà della Sardegna” (Ed. Grafica del Parteolla, volume II, Dolianova 2013, pagine 187-208) e costituisce il capitolo 13.

Riguarda la sua attività letteraria e le sue opere fino al 2013, anno in cui il volume è pubblicato.